(i) 学部学生のものづくりコースの組織化

大学生には、早い段階で地域にある優れた技術を持つ「ものづくり企業の製造技術」を知ることで、工学を学ぼうとする気持ちへの動機付けを行い、自由な発想や創意工夫によるものづくりへの興味を呼び起こさせ、身近にある製造業への関心を高める。

折に触れて大学生と地域企業とを結ぶ教育人材育成プログラムを開発し、学生のキャリアデザインの中で早い時期に「地域を支える」という自覚を持たせる。

①学科を問わず学部入学後にコース登録

②2年次に優秀な県内企業の見学会の実施

③3年次に短期インターンシップ(社会体験実習(2週間で2単位))

④コース学生対象に特別講演会の実施

地域企業の社長や岩手大学卒業の技術者を講師に講演と討議を行い、単位化

全体の実施内容

地域で必要とする人材は地域の産学官連携で育成しようというコンセプトのもと、本計画では県内企業の協力を得て、ものづくりへの興味を起こさせる人材を育成するための「ものづくりコース組織化のプログラム」として、

①学部学生への地域企業の内容を理解させるコース(サークル)の組織化

②県内企業見学会

③短期インターンシップ(社会体験実習)

④コース学生対象の特別講演会

を実施する。

開発するプログラムを通して、地域に根ざす人材を養成することを目標とする。

(ii) 複合デバイス系の大学院レベルのコースの設置

岩手大学における新たな人材育成の拡大

複合デバイス技術研究センターを核として、

応用化学,材料物性工学,電気・電子工学,フロンティア材料機能工学の各専攻学生、および全専攻の学生に実際的研究教育の場を作るために、

①デバイスコースの標準カリキュラムの作成とMOT関連科目の聴講

②共同研究を通しての試作段階までの研究展開

③短期インターンシップの導入

(iii) 岩手マイスター金型・鋳造コースの設置

- 社会人枠の定員増を視野に、社会人学生の増強

- 新卒者の進学の増強

- 現在開講しているカリキュラム内容のPDCA

- 設備導入とスタッフ(技術指導員)の技術力・指導力向上のためのFDの実施

- 国際的視野の付与:中国大連理工大学、韓国ソウル産業大学、ハンバット大学との協定のもとで学生の相互交流(短期訪問)を行う。

具体的課題

- 社会人学生の増強をはかるため積極的な企業訪問の実施と講習会・講演会の開催

- 学部学生を対象とした「ものづくりコース」の組織を利用するなど,専攻情報の広報

- 現行カリキュラム内容の精査によるPDCA

- 設備の新鋭化と技術指導員の指導力向上のためのFDの実施

- 国際的視野を付与するため,国外の連携大学との学生の相互交流

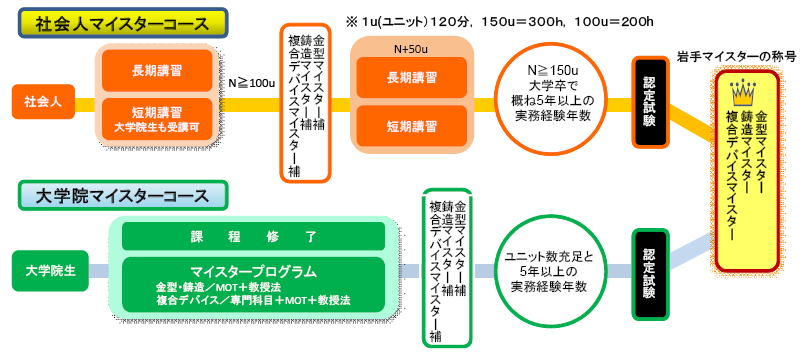

(iv) 社会人技術者を対象にした短期講習コースの設置と「岩手マイスター」照合授与制度の確立

基礎あるいは理論をベースに単なる講習会ではなく、社会的に認証される資格を与えることで受講者のモチベーションを高める。

①短期講習コース(3~5日間)の開講:

・理論的な裏づけや科学的に考察する姿勢を涵養

・内容は大学院での開講科目と同じレベル

・講習終了後は試験を課す

・開講科目は導入講座(概論)を設定するとともに、専門的講座を複数設定

(全体で15コース程度)。また各講座では座学とともに実習を取り入れる

②履修後の認定試験で合格した人への「岩手マイスター」の認定:

・試験の方法、合格の基準、称号授与の判定

・マイスター認定の全国展開のための関連機関との連携

短期講習コースと岩手マイスター

岩手マイスターの授与方法

(v) 「ものづくりエンジニアリングラボラトリー」の活用

地域企業にとって研究開発を自社内で実施することには限界

岩手大学理工学部では平成20年度「共同研究や共同研究により企業の技術力レベルの向上とともに、学生や大学院生が研究開発から試作段階までのものづくりを体験できるセンター」を開設し、マイスター育成に活用する。

その業務を本プログラムとリンクさせ、

① 企業における研究開発支援:

従来の実験室レベルの基礎研究から実用を目指した試作段階までの研究を行う。(社会人技術者の研究手法の教育)これにより企業技術者の高レベル化を図る。また派遣研究員にはMOTの講習を受講させる

② 学生、大学院生の実際的研究の体験:

教員の指導のもと企業技術者と一緒に研究開発を行うことで、ものづくりの流れを総合的に把握させる。

③既存の理工学部工作センターと連携して試作における加工技術等の講習