「材料」の革新で未来を変える

このコースのここがすごい!

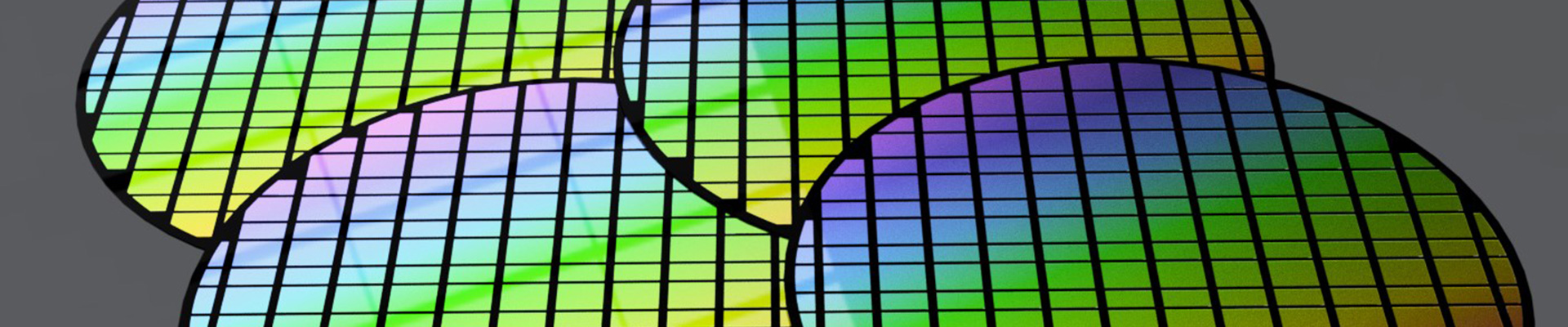

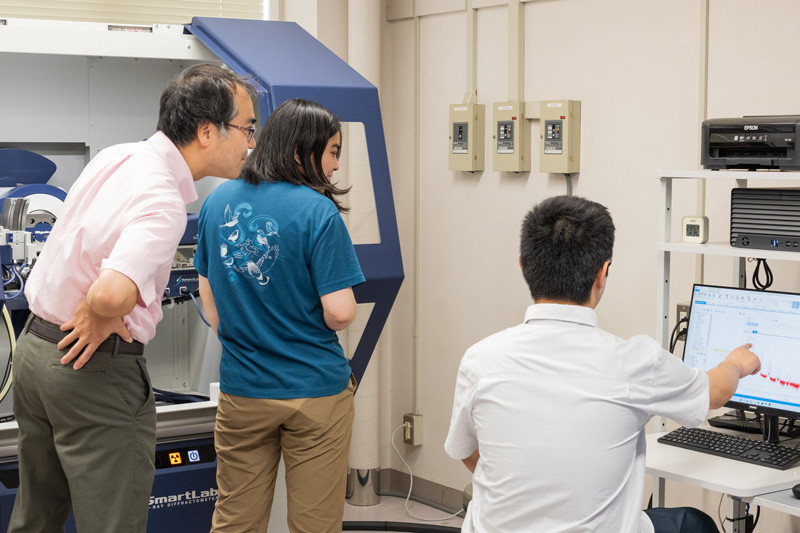

この世界の形あるものは全て何らかの“材料”からできています。材料科学コースでは、ものづくりの原点である“材料”について、南部鉄器から続く伝統ある鋳鉄やアルミの鋳造技術から最新のチタンなどの生体材料、ナノ磁性材料やスピントロニクスを駆使した電子材料まで、サステナブルな社会の実現に必要とされる新しい“材料”とその関連技術を専門とする教員が教育と研究を担当しており、その成果は高く評価されています。

どのようなことを研究するコース(どのように社会に生かされる)?

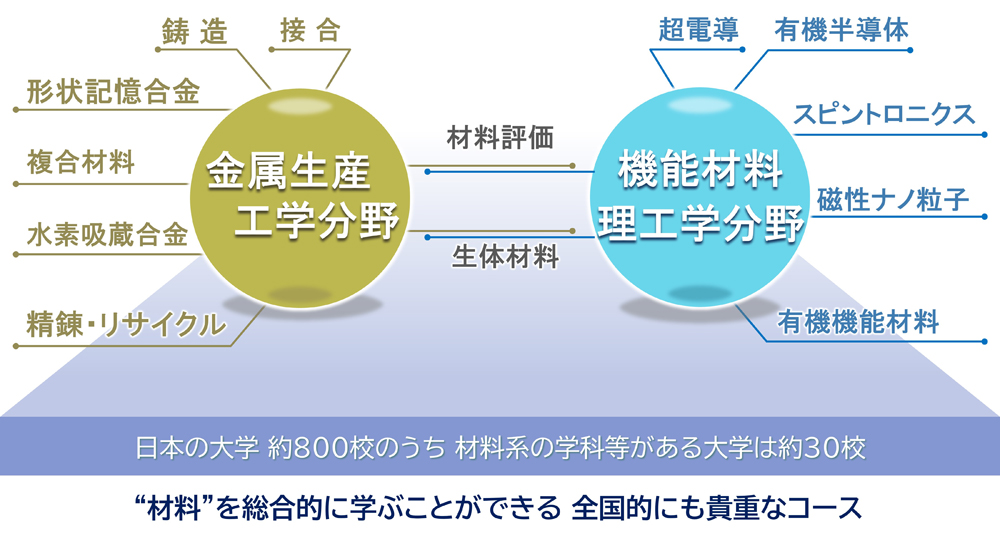

“材料”は産業の要であり、機械、インフラ設備、電子デバイス、医療など幅広い分野で社会にイノベーションをもたらす存在です。“材料”は、ものの形を作るための“構造材料”と、物理的または化学的な特徴を活かした“機能材料”にわけることができます。本コースでは、構造材料を専門とする“金属生産工学分野”と機能材料を専門とする“機能材料理工学分野”の両方で幅広く研究しており、“材料”の観点から様々な問題を解決できる専門家を育成します。

どのようなことを学べて、どんなふうに成長できるコース?

基礎から応用まで系統的に科目を配置したカリキュラムに従って学ぶことで、“材料”に関する幅広い知識と応用力をもつ人材を育成します。さらに、研究室配属後は、水素エネルギー技術やリサイクルなどサステナブル社会に必要な新技術や、革新的な医療技術の開発につながるナノ磁性材料やチタンなどの新材料について、より専門的に学ぶことができます。また、AIを活用した課題解決能力や半導体関係の専門家の育成にも力を入れます。

卒業後の想定される進路は?

“材料”の評価や研究開発ができる人材は、あらゆる職種と分野で必要です。しかし、“材料”を総合的に学べる大学は限られており、全国的にも貴重なコースと言えます。卒業生には、鉄鋼業などの素材分野、自動車、機械、インフラ設備、電気電子デバイスおよび医療など、幅広い分野での活躍が期待されています。また、半数近くの卒業生は大学院に進学し、さらに専門的な知識を身につけることで、より高度な職種での活躍が期待されます。

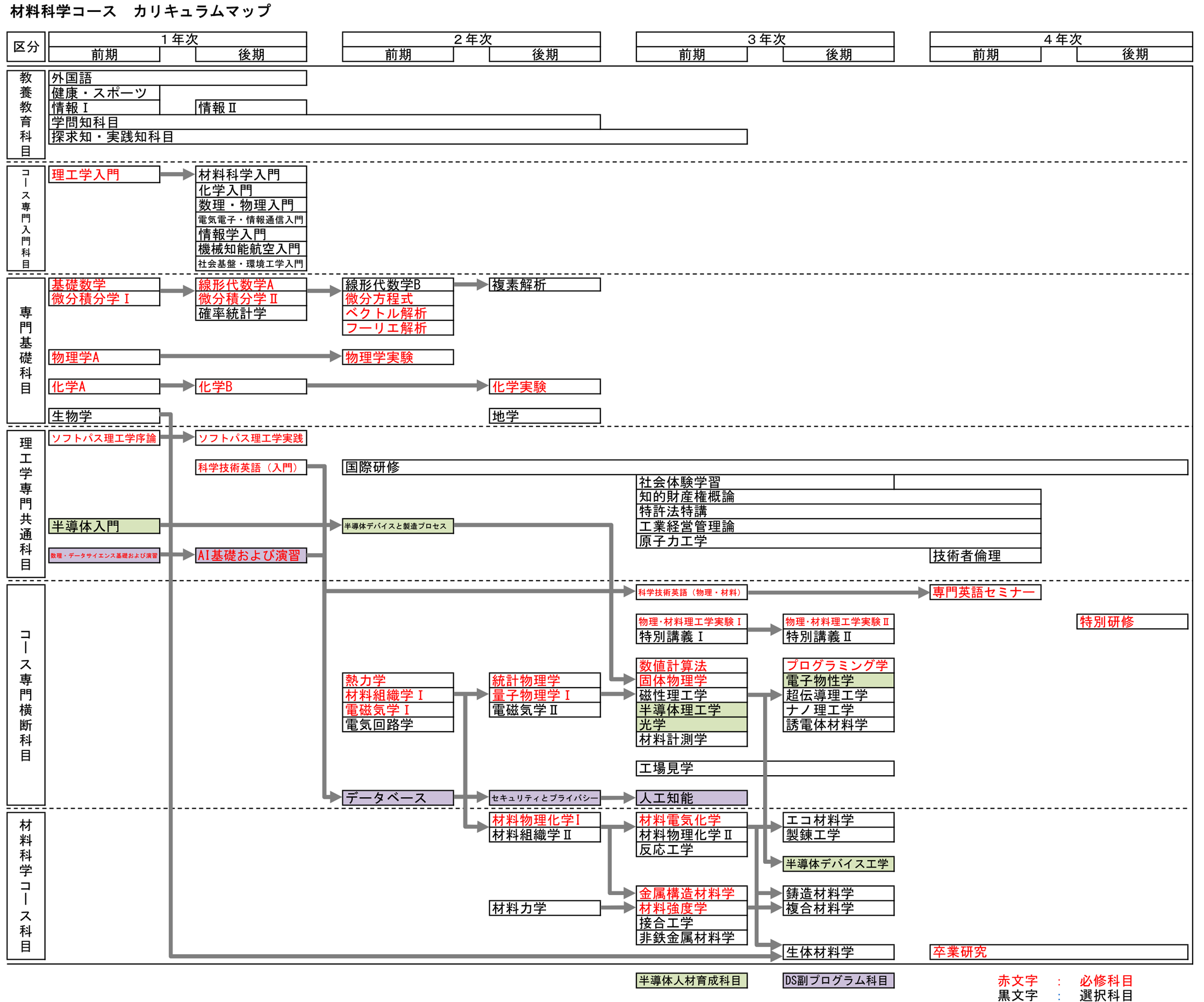

カリキュラム