化学を基盤とした人と環境にやさしい科学技術開発

どのようなことを学び研究するコース?

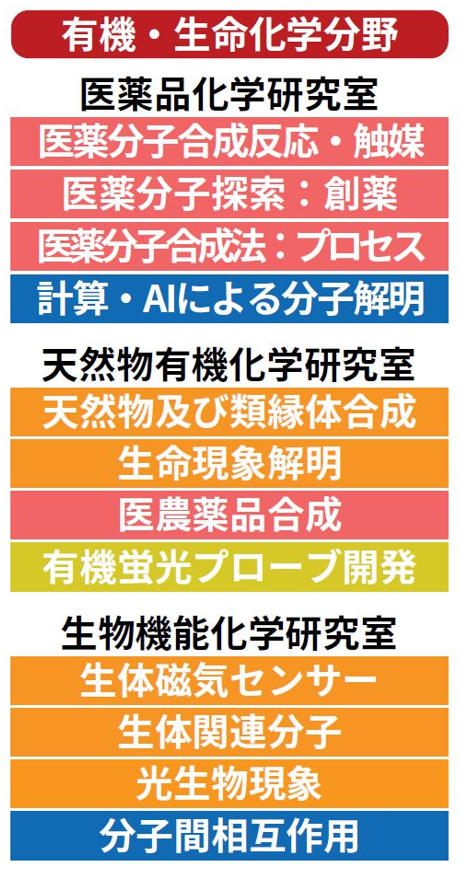

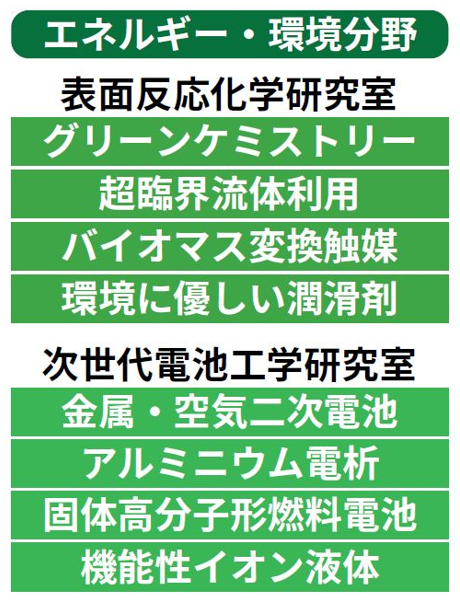

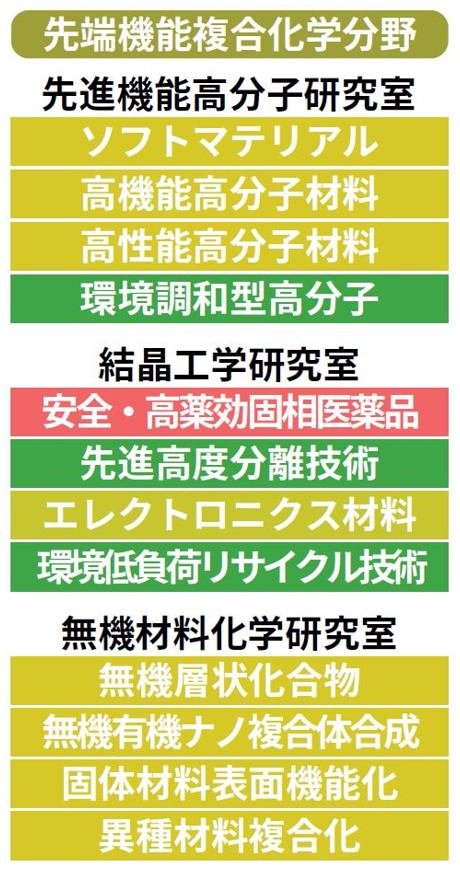

本コースでは、無機化学、有機化学、物理化学の基礎化学を軸として、それらの応用および発展領域である分析化学・高分子化学・化学工学まで深く幅広く学べます。またこれらを基盤とした研究を行うために8研究室が設置され、新規有用物質の創製、高効率合成手法の開発、電気や光などのエネルギーの変換材料と貯蔵技術の開発、未利用資源の解析と有効活用に関わる開発などの研究が行われています。いずれかの研究室に配属することで、最先端の知識、技術を習得できます。

この研究は社会にどのように生かされる?

本コースでは、表面・エネルギー化学、有機・高分子化学、物理化学・化学工学分野の3つの研究分野において、環境負荷の少ない化学変換法や効率的有機合成反応の開発といった手法論の研究、分子接合剤、エネルギー変換材料、有機デバイス、高分子材料、結晶材料、めっき技術の開発といった物質・材料の研究が行われています。これらの研究成果は、化学産業をはじめ、広域な産業界に欠かせない役割を果たしています。

大学院に進学する学生に求めることは?

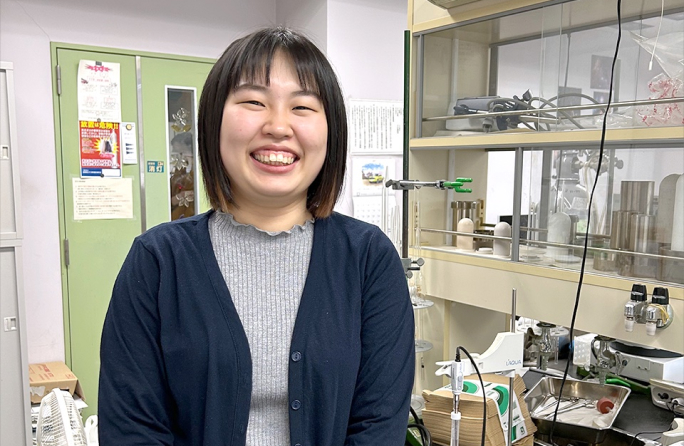

大学院では、世界をリードする研究技術の開発、世の中に知られていない理論の発見、産業に役立つ実用的研究といった、その専門分野を先導する研究を実施します。そのため、私たちは化学コースの大学院に進学しようとする学生に対して、化学への強い興味と関心に加え、高度な化学知識の修得、世界で展開されている研究への関心と理解、研究に対する洞察力、研究活動に対して努力できる強い熱意や継続力などを求めています。

どのような人材育成を目指している?

本コースで学ぶことにより、理学的基礎研究から実用的ものづくりまでの知識・技量の習得が可能です。修士課程2年間の学びを通して、高度で複合的な問題に対応できる解決能力を有した国際的に通用する高度専門技術者の育成を目指します。

修了後の想定される進路は?

化学はすべての産業に欠かせない領域です。化学との関連性の強い化学品・化粧品・医薬品産業はもちろんのこと、一見すると化学との関連が薄いと思われる電気電子・情報通信・精密機械・自動車関連などのあらゆる産業分野において、研究職や開発職として活躍することができます。また、公務員を目指す卒業生もいます。さらに、研究活動を続けたい学生は、博士課程へ進学します。

コースとして実施している学生サポートは?

大学院に入学した場合、日本学生支援機構の第一種(無利息)もしくは第二種(利息が付くもの)奨学金を利用することが可能になります。また、学生実験などのティーチングアシスタントを行うことで、アルバイト料を得ることができます。 就職活動は、コースに来る求人、研究室の教員に来る求人などを活用し、円滑に行うことができます。

このコースのここがすごい!

物質化学コースで行われている研究分野には、日本国内だけではなく世界で注目されている研究テーマが多く、その研究成果は質の高い国際論文へ掲載され新聞報道されるほどの注目を浴びています。また、企業との連携が強いことも特色であり、多くの企業との共同研究が行われ特許を取得しています。さらに、毎年多数の学生が学会などで発表賞などを受賞していますが、これは研究内容の質の高さだけではなく、学生に対する教員の熱心な研究指導によるものです。