『都会』という重力からの解放(少〜し、自然に帰ろう)—程々都会、豊かな大自然の下で自然科学・数理科学探究

このコースのここがすごい!

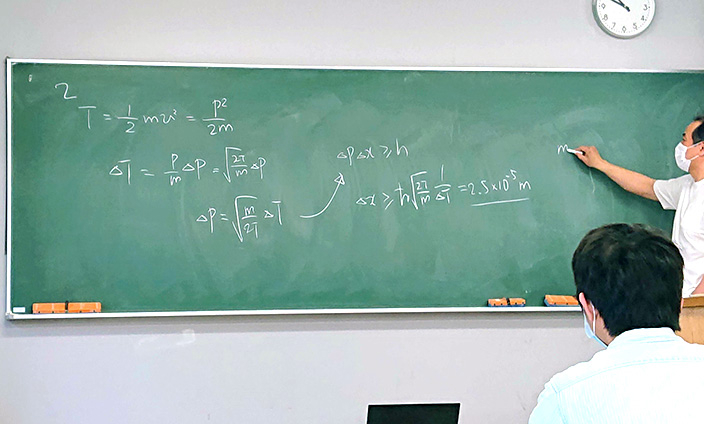

本コースは物理学から数学までの分野を横断的に学べる国内外でも非常に珍しい教育プログラムを展開しています。物理学は素粒子実験・理論、物性実験・理論、宇宙物理学、数学は数理モデル・確率解析・揺らぎ現象等の応用数理、行列解析・数値解析等の応用解析を中心に数理物理両分野の融合、学際領域の構築・強化を組織基盤として教育、研究を精力的に進めています。両分野に共通するのは「真理追求」。都会の喧騒を離れ、豊かな大自然と対峙し、自然科学、数理科学をとことん楽しめる特徴的なコースです。

どのようなことを研究するコース(どのように社会に生かされる)?

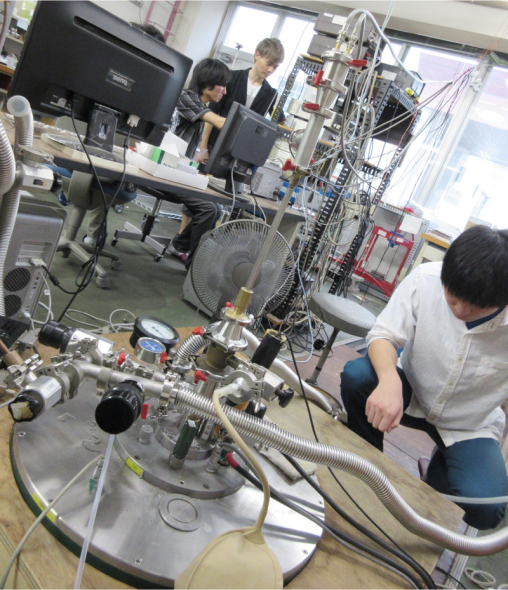

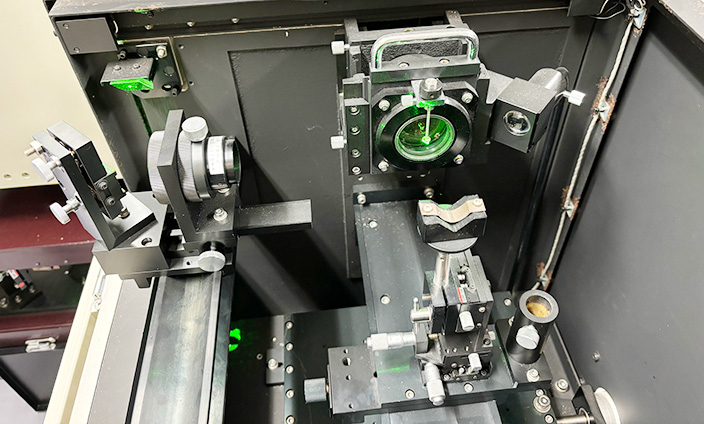

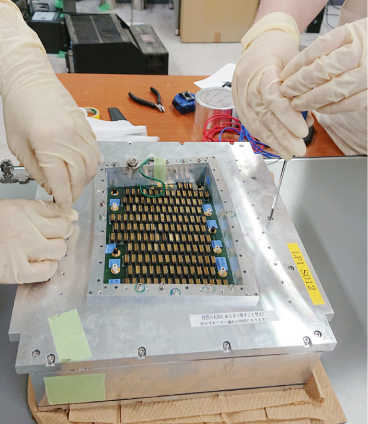

数理物理コースの研究は物理科学分野と数理科学分野に大別されます。物理科学分野では物質の新規特性解明、新物質設計等の物性物理学の研究、物質・宇宙の起源等を探求する素粒子物理学・宇宙物理学の研究を行っています。これらの研究は持続可能な社会の実現や宇宙創造のメカニズムの解明等に生かされます。数理科学分野では数理モデル・確率解析の応用数理の研究、数値計算結果の信頼性検証の研究等を行っています。これらの研究は未知の現象の予測や新たな工業製品の設計等に生かされます。

どのようなことを学べて、どんなふうに成長できるコース?

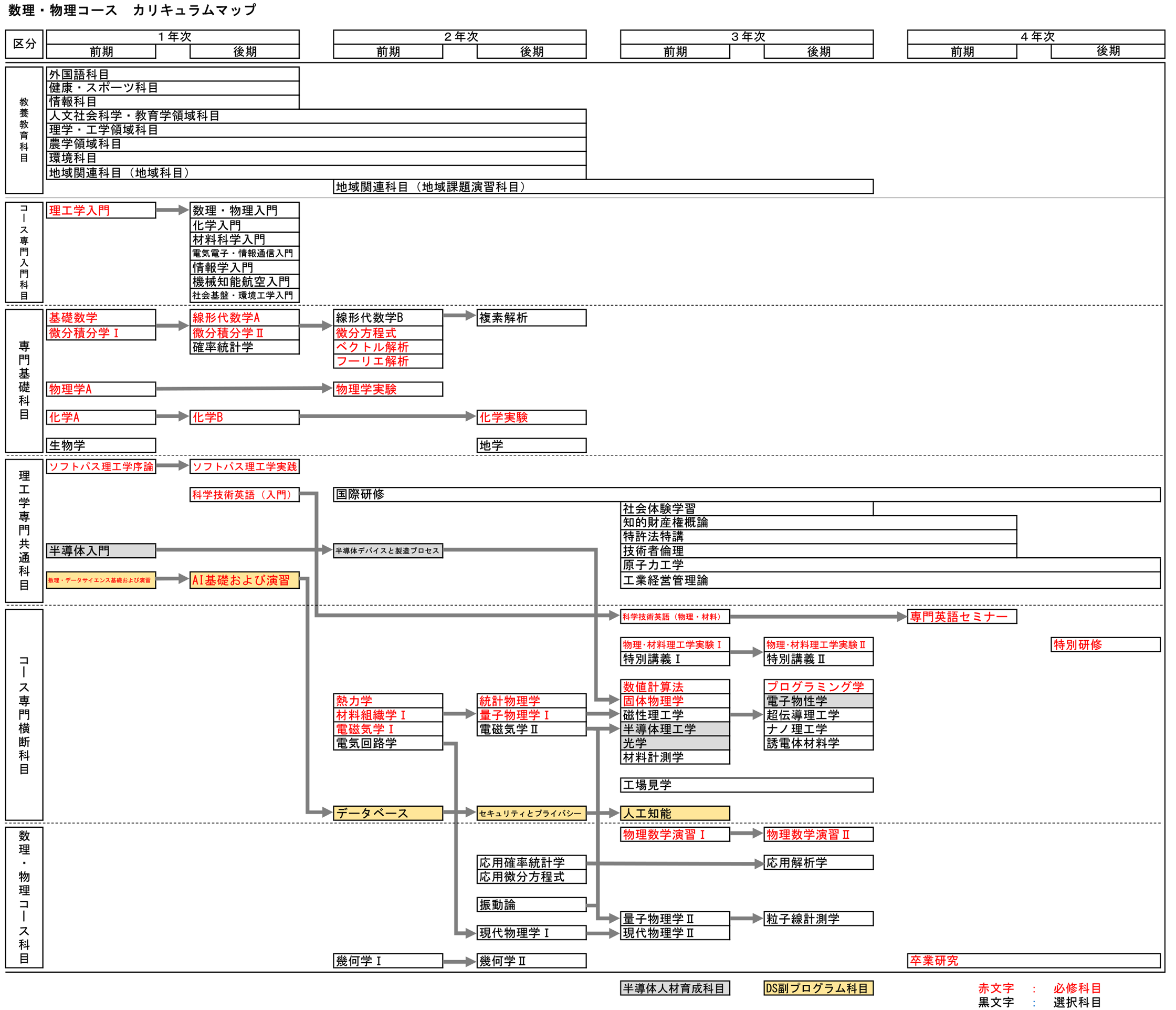

自然に潜む法則を探究し、自ら体験することで物理学、数理科学の理解を深め、数理・物理的な思考力とセンスを身につけられるよう豊富な教育科目が設けられています。「物理科学分野」では物理学の基礎力を養うため、電磁気学、量子物理学などを学ぶほか、物理学の展開力を身につけるため、磁性理工学、ナノ理工学、粒子線計測学などを学びます。そして、「数理科学分野」では、数理科学の根幹となる力を養うため、応用確率統計学、応用解析学、応用微分方程式などを学びます。

卒業後の想定される進路は?

学部学生は数学や物理の深い学びのために半数が大学院に進学し、一部はIT・半導体・自動車部品・金融保険関連の企業や公務員に就職して社会で活躍しています。大学院生は、日本を代表する半導体・電気電子機器・IT分野の大手企業に就職し、高度な知識とスキルを有するエンジニアとして活躍しています。また、教員免許を取得して数学や理科の高校教員になることや博士課程に進学して研究者の道を選ぶこともできます。

カリキュラム