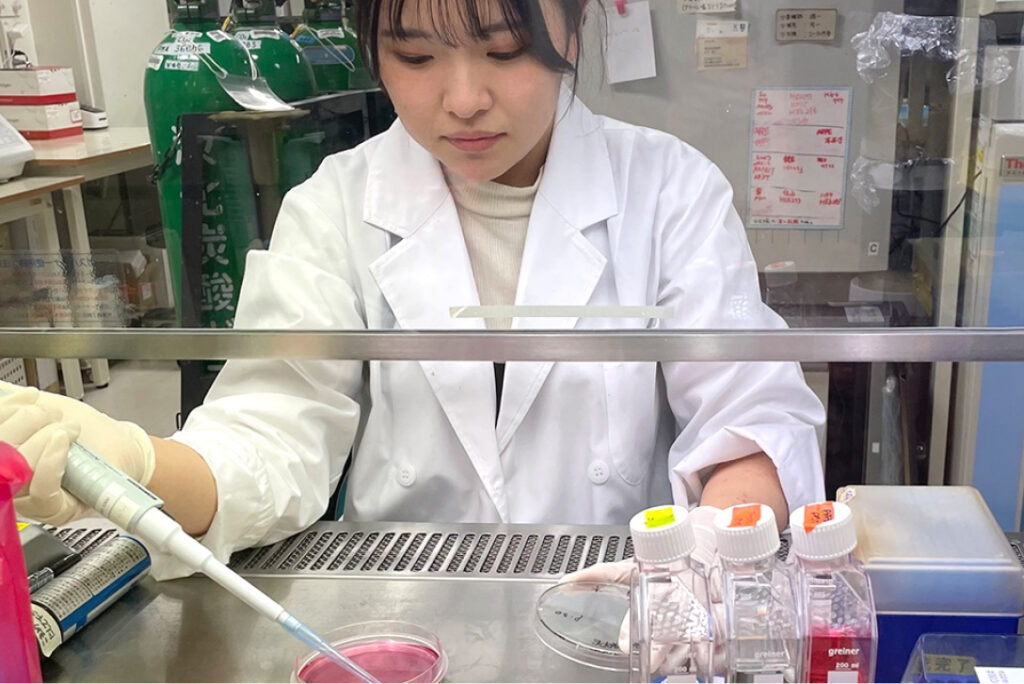

生命科学の理学的および工学的側面の融合から、健康に関わる問題の解決へ

どのようなことを学び研究するコース?

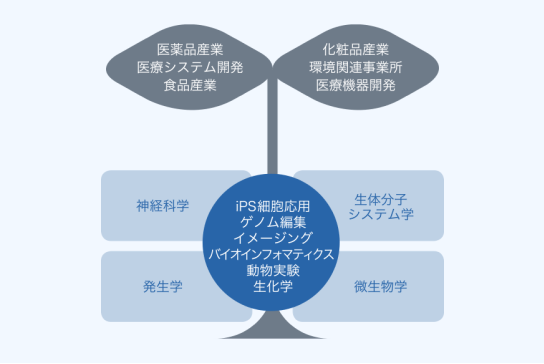

味を感じる仕組み、細胞の中でタンパク質が輸送される仕組み、脳が形作られる仕組み、神経回路網のコンピューターシミュレーションといった基礎分野から、視覚障害の遺伝子治療、オプトジェネティクス、無限細胞分裂技術やiPS細胞技術を用いた種の保全、生殖細胞の保存技術、ゲノム編集、医薬品開発といった応用分野までの幅広い研究を行っています。

この研究は社会にどのように生かされる?

基礎分野の研究は必ずしもすぐに役立つようには見えませんが、長い年月をかけて思わぬ革新的な応用分野の出現に発展することがあります(例えば、2008年にノーベル賞を受賞した下村博士のGFPの研究において、GFPが発見されたのは1960年代です)。遺伝子治療や医薬品開発は、人の健康に貢献することができます。また、種の保全に関わる研究は、生態系の維持につながります。

大学院に進学する学生に求めることは?

まず、生命科学に興味があること、次に自分で能動的にものを考えることができること、そして粘り強く物事に取り組むことです。生命科学は、異分野からの参入も多い分野なので、志望する研究室によっては、大学で必ずしも生命科学を専門に学んでいなくても大丈夫です。むしろ、幅広い学問的なバックグラウンドを持っていることが研究する上で、思わぬ役に立つこともあります。志望する研究室を決める際には、どういう研究を行い、これまでどのような成果を上げているかなど、情報収集に努めましょう。

どのような人材育成を目指している?

生命科学の知識と技術を身につけ、論理的に思考でき、周囲の人々との関係を築きつつ、能動的に物事(問題の発見、調査、解決策の考案など)に粘り強く取り組みめる人材の育成を目指します。また、生命科学は理系の学問分野の中で最もグローバル化が進んでいる分野であるので、必然的にグローバルな人材育成も行うことになります。

修了後の想定される進路は?

製薬会社(研究、開発、製造管理からMRまで)、医療・研究機器メーカー、医療関連IT企業、食料品メーカー、環境関連事業所、などの就職先が想定さ れます。また、博士課程に進学し、大学や高専の研究教育職、公的な研究所あるいは民間の研究職を目指す道もあります。

コースとして実施している学生サポートは?

大学院生になると、学部の学生実験のサポートを行うティーチングアシスタントなどのアルバイトがあります。また博士課程に進学する場合、修士までに学術論文を刊行していれば、日本学術振興会の特別研究員となり、給与(月額20万円)をもらえるチャンスがあります。

このコースのここがすごい!

本コースでは、臨床医学や薬学に近い研究を行っている研究室もあり、また異分野の研究室や企業との学際的な研究も盛んです。数年にわたる長期の海外での研究経験のある教員も多く、グローバルに羽ばたきたい学生の後押しをすることもできます。